dof流CESの歩き方2025

~後編~

dof流CESの歩き方2025

~後編~

dofでは毎年新たな文化と価値の潮流を知るために、世界最大のエレクトロニクス見本市として知られる“CES”の視察を行っています。前中後編の後編に当たるこの記事では、CES視察の後にdofメンバーが体験したアクティビティについてレポートさせていただきます。デジタルの極みとも言えるCESとは180°違う、自然あふれる体験も行うのがdof流CES視察の醍醐味。前編、中編とあわせてどふぞ、お楽しみください!

▶CESの見どころをご紹介している前編、中編はこちら

▶昨年のCES視察振り返り記事はこちら

dofでは毎年新たな文化と価値の潮流を知るために、世界最大のエレクトロニクス見本市として知られる“CES”の視察を行っています。前中後編の後編に当たるこの記事では、CES視察の後にdofメンバーが体験したアクティビティについてレポートさせていただきます。デジタルの極みとも言えるCESとは180°違う、自然あふれる体験も行うのがdof流CES視察の醍醐味。前編、中編とあわせてどふぞ、お楽しみください!

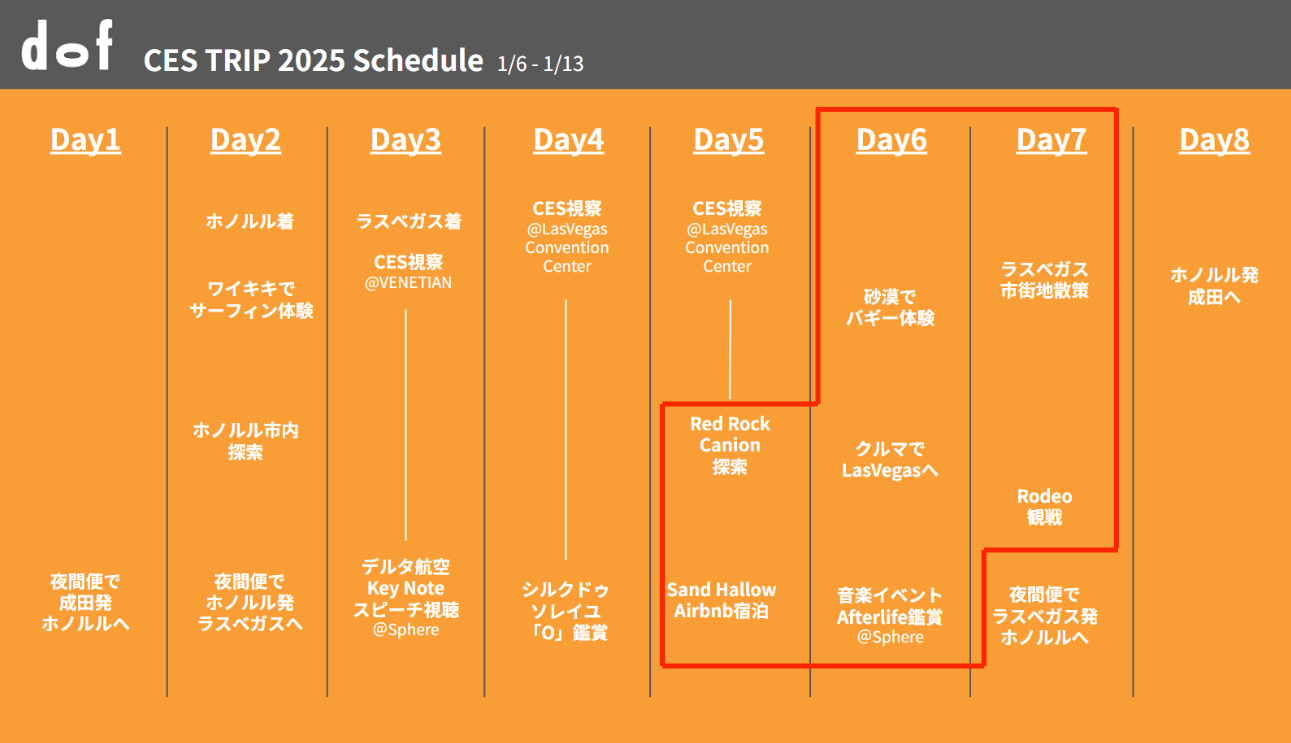

▲ CES視察ツアーの旅程表。後編でご紹介するのは赤枠の日程部分。

スケールは大きく!

体験を追求するのがdof流。

初めまして!dofで学生インターンとして働かせていただいています、慶應義塾大学法学部政治学科三年の井上颯と申します。大学ではメディア社会学や政治コミュニケーション論について専攻しており、課外活動として映像制作のお仕事も個人でやらせていただいております。趣味はギターと一人旅で、一月から半年間かけて世界一周を始めるにあたって今回のCES視察に同行させていただくことになりました。まずはこのような貴重な機会をいただけたことを大変ありがたく思っています。インターン生ながら日本では絶対にできないような体験を数多くさせていただいたので、大自然や多様な体験を通して得た大学生目線での学びを少しでも紹介できたらなと思います!

ラスベガスといえば、煌びやかなカジノや華やかなショー、眠らないネオンの街並みを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかしもともとこの街は乾燥した土地と牧畜の適性から西武開拓時代にカウボーイが文化を形成し、そこからマフィアがカジノホテルを建設したことで大きく発展し、異質な文化が交錯する独特の都市へと変貌を遂げました。さらに、近年ではCESのような最先端テクノロジーの展示会が開催されるなど、時代ごとに大胆な意思決定が繰り返され、多種多様な文化圏が形成されてきたことがわかります。

そんなラスベガスの背景を踏まえ、今回のCES視察ツアーでdofメンバーは、あえて都市を離れ、できる限り多くのネイチャー体験や非日常を盛り込んで、より濃密な旅程を過ごしました。常に「体験を通して新しい学びを得る」ことを大切にしているdofだからこそ、CESというテクノロジーの最前線を体感するだけでなく、その外側に広がる多様な文化や価値観に触れることで、新たな発見を得ることができたのかなと思います。ラスベガスという街の歴史のように、異なる要素が混じり合い、新しい価値を生み出す——今回の旅では、そうした”文化と価値の交差点”を体感する、dofらしい時間になりました。

ラスベガスから車で30分!

圧倒的なスケールの大自然『レッドロックキャニオン』

ラスベガス市街地から車でわずか30分。見渡す限りの荒野を抜けると、何千年、何万年もの時間をかけて形成された巨大な岩々が拡がる光景を見ることができます。レッドロックキャニオンはアメリカ・ネバダ州クラーク郡に位置する自然スポットで、国家景観保護制度の一環として保護されている国家保護区であり年間300万人以上が訪れているそうです。dof一同はラスベガスの喧騒を抜け、このあまりにもスケールの大きい自然へと向かいました。

この地域は、鮮やかな赤い岩山が広がる壮大な景観にあり、グランドキャニオンやアンテロープキャニオンに比べると短距離のため、短時間で大自然の魅力を体感できるという魅力もあります。また、ビッグホーンシープやコヨーテなどの野生動物が生息していて、我々もちょうど散策中に偶然ビッグホーンシープに出会うことができました。レッドロックキャニオンの雲ひとつない青空と赤みを帯びた岩の対比、野生のヤギが険しい岩場を軽々と登っていく姿はまさに圧巻です!

印象的だったのがこの大自然のスケールの大きさと、何よりその大自然がネオン看板が溢れる街からたったの30分の場所に位置しているということでした。日本で言うと新宿から少し移動しただけで鳥取砂丘がある、みたいな感覚でしょうか?

普段オフィスで仕事をしているとどうしても東京以外の景色を見る機会が少なく、それに伴い「東京ではこれが当たり前」「この業界ではこういうのが常識だ」といったようにどんどん限定的な視点でしか物事を考えられなくなってしまうことがあるかもしれません。しかし、アメリカの何もかもスケールが段違いな景色を見ていると、自分達が持つ枠組みがあまりにも小さいものだということに気づかされます。人間は本来自然の生き物。都会の淀んだ空気よりも自然の空気の方が遥かに美味しく感じ、解放感で満たされるものです。世界観をぐっと広げるためにも一度こうした環境に身を置き、実際にスケールの違いを体感することが重要なのだと改めて感じました。

▲ スリル満点!荒野を駆け抜けるオフロードバギー体験

また、dofメンバーでオフロードバギーをレンタルし、荒野を駆け抜けるという体験も!毎年のように訪れているこのユタ州のオフロードバギー体験ですが、サンドバギーは舗装された道を走る一般的な車とは異なり、未舗装の砂丘や岩場を自由に走り回るという体験ができます。どこまでも無限に広がっているかのような広大な荒野を砂煙を巻き上げながら駆け抜ける感覚は、日本だったら絶対に味わえない快感がありました。また、途中途中で様々な種類の絶景スポットや写真スポットが広がっていて、アメリカの多様な自然を感じることができました。日本だと都道府県ごとに一つあるかないかの絶景が何種類も連なって広がっているような不思議な感覚で、またもやスケールの違いを実感できました!

この経験を通じて僕が気づいたのは、人間は本能的にスリルを求める生き物であるということ。日常においても、常にリスクを考えながら行動していると殻に籠ってしまいがちですが、消極的な姿勢のままだと人生を楽しむのは難しいでしょう。仮にそれが「リスク管理された挑戦」なのであれば積極的に飛び込んで行く姿勢が重要だと学びました。砂漠の荒野を駆け抜けることで、いかにスリルとリスクのバランスを考えながら仕事でも同じようなアドレナリンを出せるかを考えるきっかけとなりました。

まさに文化と価値体験。

伝統的なカウボーイ文化「ロデオ」鑑賞

ラスベガスの South Point Hotel & Casino で開催されていたロデオ大会にも訪れました。カウボーイたちが馬の技術を競うロデオは単なるスポーツというより西部開拓時代から続くカウボーイ文化の象徴であり、その歴史と精神を色濃く受け継いでいます。もともとは19世紀、牧場で働くカウボーイたちが牛の世話や馬の調教技術を競い合う形で始まり、やがて娯楽性の高いスポーツへと発展したものが今では農場の労働者層が余暇を楽しむためのイベントとして親しまれ、全米各地でプロリーグが開催されるほどの一大エンターテインメントとなっているようです。

興味深いのは、こうした伝統的な競技がラスベガスのカジノのすぐそばで開催されているというところでした。テンガロンハットを被ったカウボーイ姿の観客が煌びやかなカジノ台を通り過ぎて会場に集い、牛や馬の動きに一喜一憂しながら大歓声を上げる光景は、アメリカが持つ多様な文化の融合を象徴しているように感じられました。カジノやショービジネスの中心地であるラスベガスが、西部の伝統文化であるロデオを都市型エンターテインメントの一部として消化しているのは、まさにアメリカらしい光景だなと。

特に印象的だったのは、「ステアレスリング」という競技です。カウボーイが疾走する牛に馬から飛び移り、そのまま押さえ込むという、映画さながらのド迫力!これは元々単なる力比べではなく、放牧地で暴れる牛を素早く制御するために生まれた技術が競技化されたものだそうでカウボーイとしての技術と判断力が試される種目であり、まさに開拓者精神が凝縮されていると思いました。

ロデオを目の当たりにしたことで、アメリカ西部の開拓者精神が今もなお生き続けていることを実感しました。日本で言えば相撲や騎馬武者競技、カルタなどに当たるでしょうか。歴史的背景を持ち、職業上の技能が競技として昇華され観客を魅了し続けている点では共通していますが、ロデオの文化とショービジネスが融合したような独特の魅力は唯一無二であると感じました。

dof には「文化と価値の創造」を目的とする会社であるため、メンバーが異なる文化を体験し、それがどのように価値を持ち続けるのかを深く考える機会を大切にするカルチャーがあるように思います。ロデオは、かつて牧場の仕事から生まれ、実用的な技術が競技へと発展したものです。しかし、技術の進歩や産業構造の変化により、かつてのカウボーイの役割は縮小しています。それでもロデオは消えず、むしろ競技として洗練され続け、多くの人々を魅了し続けています。そこには、文化が存続するための本質的な要素があるのではないかと感じました。 dof においても、文化を創造し価値を生み出していく上で文化は単に残るのではなく、「進化しながら継承される」ことで、次の世代へと受け継がれていくということを学びました。

多様性が凝縮された街で選択する面白さ

新たな視点とどでかいスケールで「文化と価値」の創造へ!

ラスベガスという街を歩いていると、単に「スケールが広い」というよりも「懐の大きさ」を感じる場面が多くあったように思います。歴史を通して大きな意思決定が行われてきたことにより煌びやかなカジノのすぐ隣でロデオを楽しむカウボーイがいたり、最先端テクノロジーが展示されるCESの会場から30分の場所に大自然が広がっていたりと、まるで1枚のキャンバスの中にまったく異なる文化が同時に存在しているかのようでした。東京のようにエリアごとに明確に分かれているのではなく、異なる価値観が表裏一体となりながら、同じ空間の中に凝縮されて彩られている。そのカオスな融合が、ラスベガスならではの魅力であり、それぞれのコミュニティが共存しながらも実際には交わらずに独立している様が、アメリカの「分断」ともつながっているのではないかと考えさせられました。多様な価値観が一つの都市に集まることで生まれる豊かさと、同時にそこに横たわる境界線の存在を、肌で感じることができました。

しかし、体験する側としては、この中から自分が何を選び、どの価値観に触れるかという「取捨選択の面白さ」があるのもまた事実です。僕にとっても思考を180度切り替えるスイッチを発掘するきっかけになりました。dofは「文化と価値の創造」を掲げる企業として、異なる文化を体験し、その中から新たな発想を生み出すことを大切にしている会社です。今回の旅を通じて得た学びを活かし、さらに大きなスケールで新しい価値を生み出していきたいと思います!

CES Trip を振り返って。

毎年恒例となっているdofのCES視察のレポート、公開がすっかり遅くなってしまいましたが、ここまで読んでくださった方にはその熱量が伝わったのではないかと思います。(ここまで読んでくださり、本当にありがどふございます)

私が初めてCESに足を運んだのは今から10年以上前になるのですが、世界中から様々な企業が競って「今年はこうなる!」というプレゼンテーションをしている様に、それまで参加していたカンヌ広告祭など、過ぎ去った事を表彰するのとは全く違う空気、未来の展示をしている熱気にワクワクしました。また、企業の展示の横でリアルな商談が行われていることにもダイナミズムを感じずにはいられませんでした。以来、コロナ期間を除いて、毎年可能な限り社員と共に足を運ぶようにしております。

社員のレポートにもあるように、ラスベガスは人工的な「欲望の街」ですが、一歩街を出ると、見たことのないようなワイルドライフ、人間が本来いた場所に取り戻されるような不思議な感覚があり、積極的に寄り道をして、より多くのものを得ようとしています。

毎年来ているうちに、どんどんエスカレートしてエクストリームになっていく傾向もあるのですが、それでも社員のみんなにはいい刺激になってるのではないかと思っています。(たぶんww)

来年の1月も、dofメンバーは行くと思いますので、行かれるという方、是非なんでも聞いてください、そして現地で交流しましょう!

事業会社で「意思」を。

そのすべてを“つなぐ”dofでの挑戦。

事業会社で「意思」を。

そのすべてを“つなぐ”dofでの挑戦。

「ここでなら、新しい経験とチャレンジができる」

入社動機は「不思議な会社=dof」への好奇心だった。

入社後、数多くのプロジェクト…

「ここでなら、新しい経験とチャレンジができる」

入社動機は「不思議な会社=dof」への好奇心だった。

入社後、数多くのプロジェクト…

check this talk

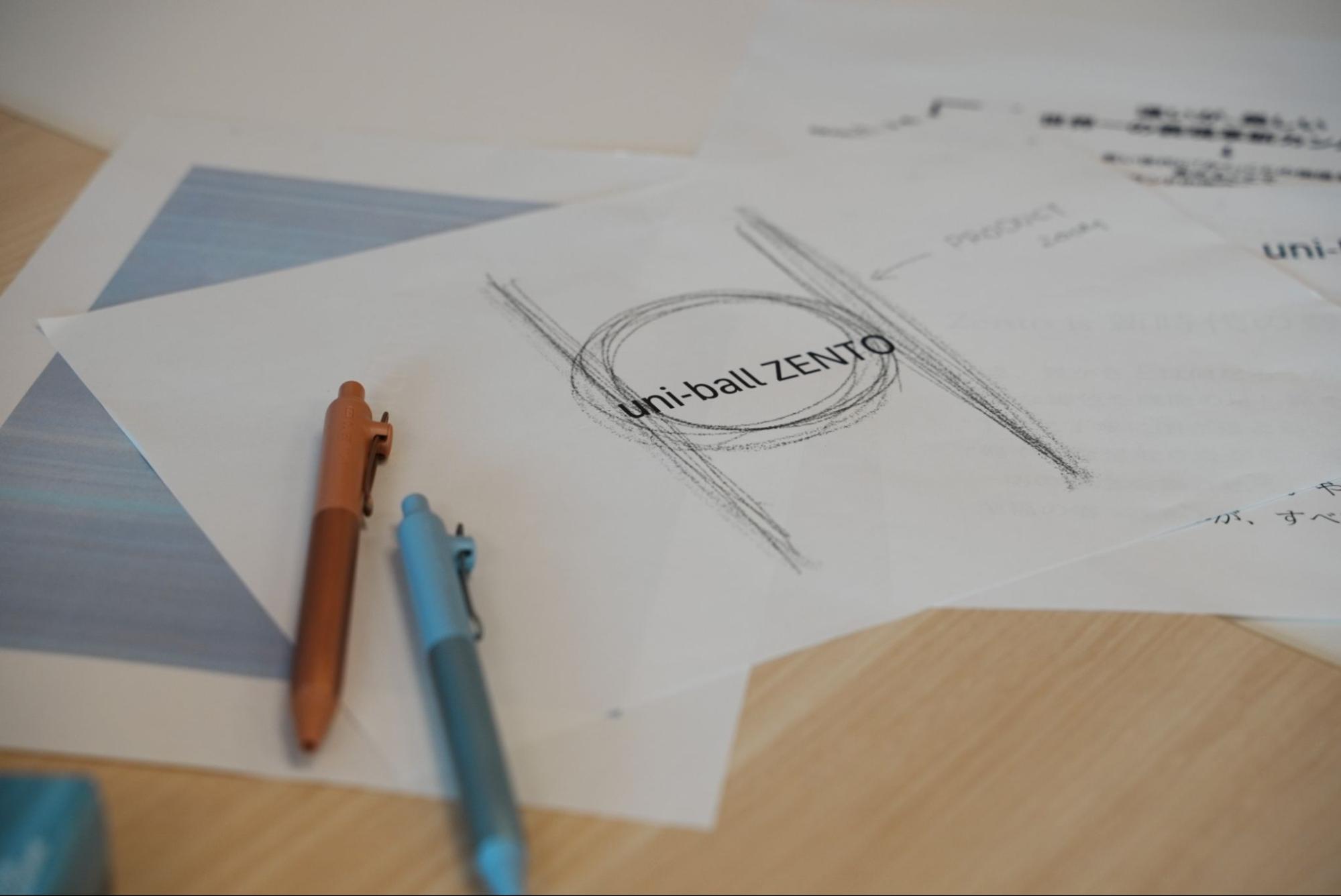

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

check this talk

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

check this talk

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

check this talk