dof流CESの歩き方2025

~中編~

dof流CESの歩き方2025

~中編~

世界最大のエレクトロニクス見本市として知られる“CES”(Consumer Experience Showの略)。dofでは毎年新たな文化と価値の潮流を知るために、CESの視察を行っています。前中後編の中編にあたる今回では、前編に引き続き世界の最新技術が一同に会したCESで感じた、テクノロジーの未来について深掘ります。どふぞご覧ください。

▶CESの見どころをご紹介している前編はこちら

▶昨年のCES視察振り返り記事はこちら

世界最大のエレクトロニクス見本市として知られる“CES”(Consumer Experience Showの略)。dofでは毎年新たな文化と価値の潮流を知るために、CESの視察を行っています。今年も代表の齋藤太郎をはじめ、野崎愉宇、魚永英志、インターンの井上颯の4名でCESの視察へ行ってきました。世界の最新技術が一同に会したCESで感じた、テクノロジーの未来とは?さらに、CESの前後でアメリカの大自然や多様な文化に触れ、メンバーが得た気づきとは?前編に引き続き、参加したそれぞれのメンバーの視点から、CES視察ツアーを振り返ります。どふぞご覧ください。

▶CESの見どころをご紹介している前編はこちら

▶昨年のCES視察振り返り記事はこちら

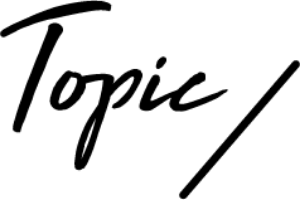

▲ CES視察ツアーの旅程表。前編・中編でご紹介するのは赤枠の日程部分。

テーマはAI。

dofメンバーがCESで目にした

新時代の文化と価値。

今回のCESのテーマは「AI」。様々な国から数えきれない数の企業の展示が行われていましたが、そのほとんどがなにかしらの部分にAIを組み込んだプロダクトやサービスの展示でした。結論からいうと、目を見張るような革新的な技術の展示がたくさんあったというよりも、どちらかといえば、すでにある世界各国の「文化と価値」にAIが自然と溶け込み始めている印象を受けました。例えば、生活家電でいうと、今まで手が届かなかった部分にもAIの搭載とアップデートによって解決策が生まれた、そんなイメージ。ChatGPTやSiriだけでなく、私たちの生活を取り巻くあらゆるプロダクトにAIが搭載され、近い将来、日常的に感じている不便さがどんどん解消されていくのだろうと感じました。

▲ Hisenseによるテレビの展示

まずは、スマートホーム、家電の領域について。世界中のメーカーが展示を行っていましたが、中でも最先端の技術と幅広いプロダクト展開で注目を集めていたのがLGやSAMSUNGといった韓国企業でした。正直、他国の企業を圧倒している印象を受けました。

では、なぜ圧倒的だったのか?

両社とも、家電とAIエージェントを連携させる戦略を打ち出しており、特にこの発表が大きな注目を集めていました。個人的にも、これに匹敵する展示は見当たりませんでした。

具体的には、LGの「FURON」、SAMSUNGの「Ballie」といった独自のAIエージェントロボットの発売が発表されていて、これらのロボットは、テレビ、冷蔵庫、エアコン、照明などのホームデバイスと連携し、ユーザーの健康状態や行動を細かくチェック。自宅の温度を自動調節したり、最適な行動を提案したりする機能を備えています。

まさに痒い所に手が届く存在。単なる利便性向上にとどまらず、AIの力で健康管理までしてくれることで、生活の質は過去最高水準へと引き上げられるはずです。

AIエージェントが人間の代わりに様々なタスクをこなすという体験は、まさに子どもの頃に夢見た「便利な未来」そのものでした。

高齢化による人手不足が深刻な日本の介護施設や医療機関にこそ、「AIエージェントを早く導入すればいいのに」と強く感じました。

▲ Hisenseによるテレビの展示

また、TCLやハイセンスといった中国企業も同様に、かなり目立っていました。特に注目を集めていたのは、超大型テレビや超高解像度ディスプレイなど。一般家庭のニーズに寄り添うというよりは、「スペックで世界一を証明するぞ!」という強い意志すら感じられる展示内容でした。正直、「ここまでやるか」と思うほどの迫力で、長年さまざまな分野で“世界最大の生産国”として走り続けてきた中国ならではの主張だなと感じました。

一方で、日本企業であるSONYやパナソニックは、より堅実な印象。家電やホームプロダクトを着実にアップデートしてはいるものの、ブースの派手さや技術のアピール力という点では、韓国・中国企業にやや押され気味だったように思います。

ただ、こうした各国の“らしさ”が表れた展示を見ると、「家電ってこんなに文化が出るんだ」とあらためて感じさせられます。来年以降、各国がどんな方向に進化していくのか、今からとても楽しみです。

よりユーザーのニーズに近づいた自動運転とEV。

そして独自路線を走る日本。

続いてモビリティの分野について。アメリカでは実際に、自動運転の車両はいくつも走っていて、現在試験的に運用されている話題のEVロボタクシー「Zoox」も見かけることができました。そんな中、この領域で私が感じたのは、「ただでさえ便利なものが、もっと便利になった」ということ。自動運転/EVの普及が進むことで新たに生じたユーザーのペインを解消する形で、各社がアップデートを重ねている印象を受けました。

例えばGoogleの子会社であるWaymoであれば、「交通事故を減らす」ことにフォーカス。Waymoはこれまで、安全性を最優先にした自動運転技術を開発してきましたが、今回のCESではその実用性がさらに強化されていました。特に、運行エリアの拡大が進んでおり、これまで限られた地域でしか利用できなかった自動運転タクシーが、より広範なエリアで安全に走行できるようになっていたのと、最新のAIシステムによって、歩行者や自転車との衝突リスクをより高度に回避する仕組みが導入されていました。

▲ Waymoによる展示

続いてMobileye、「自動運転に発生するコスト」にフォーカス。Mobileyeは従来のセンサーを必要としない構造を採用し、より低コストで自動運転技術を提供できる仕組みを発表していました。この技術はすでに中国や欧州市場での実装が進んでいて、今後さらに多くの車両に搭載される予定とのことでした。

WaymoもMobileyeも、アメリカ国内で圧倒的なシェアを誇るテスラとはまた違ったアプローチを打ち出していて、それぞれに強い個性がありました。どちらも独自性が際立っていて、多くの来場者の関心を集めていた印象です。

こうしたアップデートが発表されている中、独自路線を走る日本企業が幾つか目立っていて、例えば、SUZUKIは、『小・少・美・軽・短』という独自のコンセプトを掲げ、他社とは一線を画すEV戦略を展開。都市部や高齢者向けに設計された小型電動モビリティは、必要十分な機能と軽量設計を徹底的に重視する、SUZUKIならではの一貫したスタンスが印象的でした。

▲ SUSUKIによる展示

また、Pioneerは車内エンターテインメントの革新として、Dolby技術を活用した「車内映画館」のようなオーディオシステムを展示。移動中でも高品質な音響体験を楽しむことが可能となり、単に移動するだけではなく、「移動する時間そのものを楽しむ」ことができる環境を創り出すという内容でした。

CES 2025を通じて感じたのは、モビリティの未来は「新技術の革新」よりも「実用化のスピード」にシフトしているということ。また、単に最先端技術に迎合したり、ユーザーに寄り添うだけではなく、各企業のこだわりやブランディングが色濃く反映されたモビリティも見受けられ、大変興味深い展示となっていました。

▲ Pioneerの展示エリア

また、三菱電機と米国のAI企業「CARTKEN」が共同開発した自動配送ロボットの展示も印象的でした。Uber Eatsと連携し、すでに日本の一部地域でテスト運用が始まっているとのこと。実際の街中でこのロボットが走っている姿を想像すると、斬新な光景だなと思いつつ、家からでない人が続出し、街中から人がどんどん姿を消していくのではないか?といった別軸の仮説も生まれました。(笑)

▲ 三菱電機×CARTKENにより開発された「自動配送ロボット」

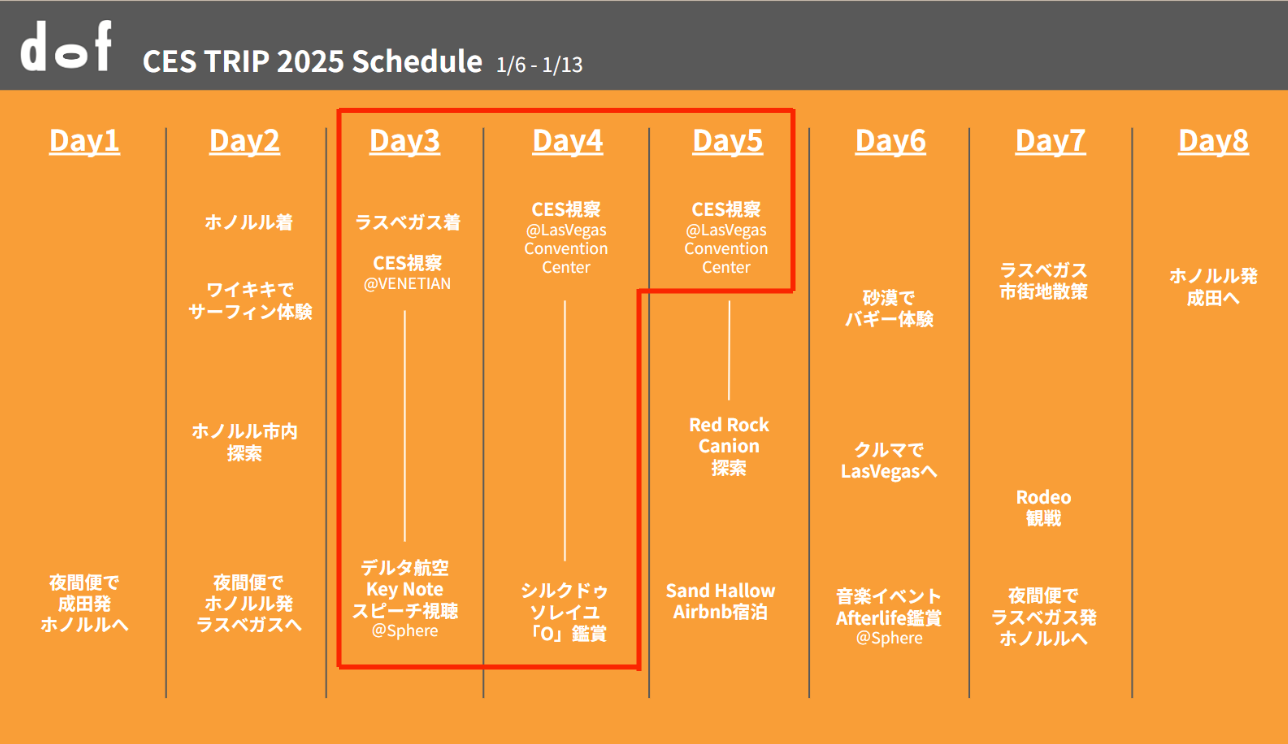

スマートホームやモビリティは、今年のCESでもやはり目玉のカテゴリとして大きな注目を集めていましたが、一方で、少し視点を変えると、ファッション分野でも面白い展示が見られました。特に印象的だったのが、フランスのスタートアップによる取り組み。自国の強みである“ファッション”をAIと組み合わせ、「その人の特徴を入力すると、個性に合ったファッションをAIが提案してくれる」というプロダクトが、Venetianエリアでひときわ賑わいを見せていました。

▲ フランスエリアで展示されていたAIプロダクト

今回のCES 2025を振り返ると、ニッチな課題にフォーカスした展示が目立った印象が強く残りました。新しい技術が生まれれば、それに伴い新たな課題も生まれる。ユーザーのニーズにしっかりと向き合っているからこそ、こうしたアップデートが世界中で次々と生まれている。CESは、まさに世界の文化が交差する舞台なのだと改めて実感しました。

事業会社で「意思」を。

そのすべてを“つなぐ”dofでの挑戦。

事業会社で「意思」を。

そのすべてを“つなぐ”dofでの挑戦。

「ここでなら、新しい経験とチャレンジができる」

入社動機は「不思議な会社=dof」への好奇心だった。

入社後、数多くのプロジェクト…

「ここでなら、新しい経験とチャレンジができる」

入社動機は「不思議な会社=dof」への好奇心だった。

入社後、数多くのプロジェクト…

check this talk

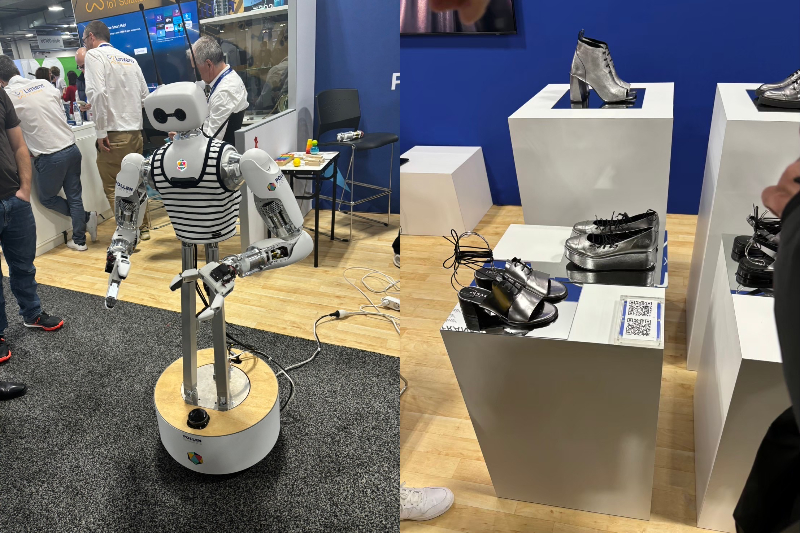

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

check this talk

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

check this talk

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

check this talk