dof流CESの歩き方2025

~前編~

dof流CESの歩き方2025

~前編~

世界最大のエレクトロニクス見本市として知られる“CES”(Consumer Experience Showの略)。dofでは毎年新たな文化と価値の潮流を知るために、CESの視察を行っています。今年も代表の齋藤太郎をはじめ、野崎愉宇、魚永英志、インターンの井上颯の4名でCESの視察へ行ってきました。世界の最新技術が一同に会したCESで感じた、テクノロジーの未来とは?さらに、CESの前後でアメリカの大自然や多様な文化に触れ、メンバーが得た気づきとは?参加したそれぞれのメンバーの視点から、CES視察ツアーを振り返ります。どふぞご覧ください。

▶昨年のCES視察振り返り記事はこちら

世界最大のエレクトロニクス見本市として知られる“CES”(Consumer Experience Showの略)。dofでは毎年新たな文化と価値の潮流を知るために、CESの視察を行っています。今年も代表の齋藤太郎をはじめ、野崎愉宇、魚永英志、インターンの井上颯の4名でCESの視察へ行ってきました。世界の最新技術が一同に会したCESで感じた、テクノロジーの未来とは?さらに、CESの前後でアメリカの大自然や多様な文化に触れ、メンバーが得た気づきとは?参加したそれぞれのメンバーの視点から、CES視察ツアーを振り返ります。どふぞご覧ください。

▶昨年のCES視察振り返り記事はこちら

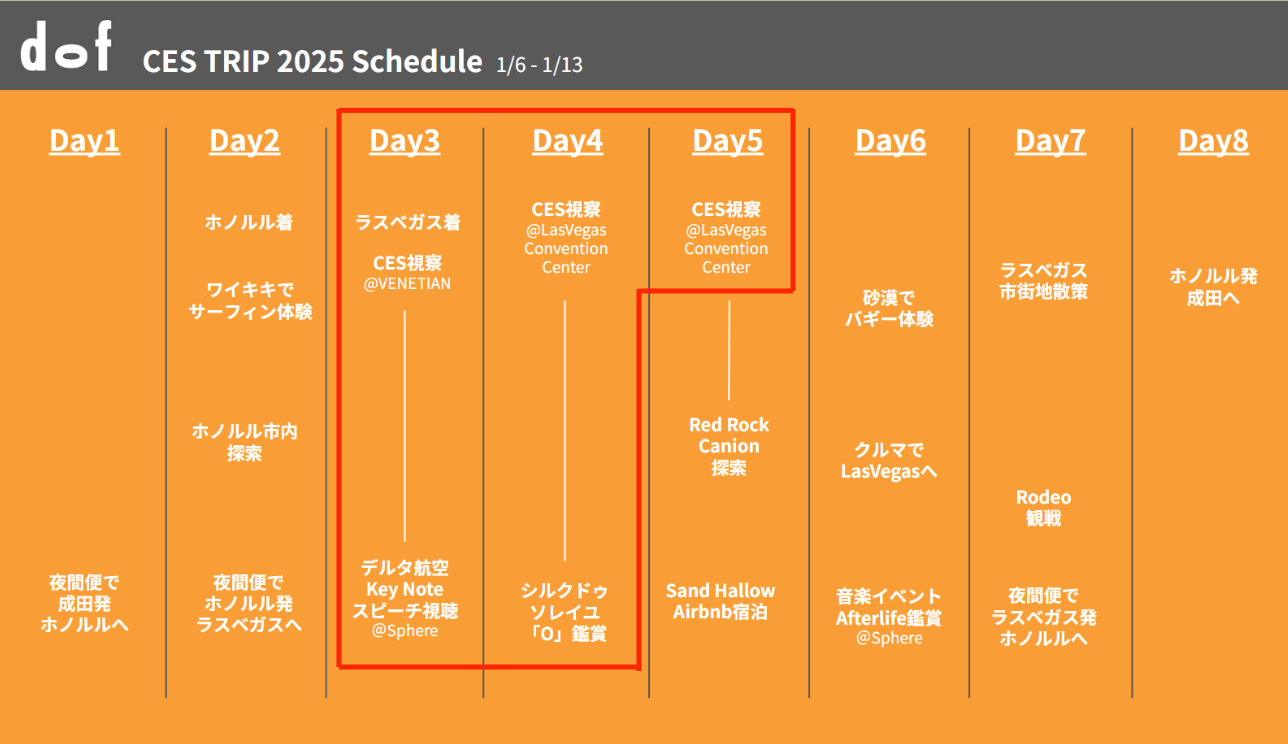

▲ CES視察ツアーの旅程表。前編・中編でご紹介するのは赤枠の日程部分。

世界はとにかくデカかった。

はじめてのCESの歩き方。

dofでコミュニケーション・デザイナーをしている野崎といいます。ぼくは、CESも初参戦ならば、アメリカへ行くのも約20年振り。CESの会場でも、そのほかの様々なアクティビティでも、普段日本にいては経験ができないスケールの大きさを感じることが多々ありました。そこでぼくからは、まったくの“CES初心者”の立場と視点から、CESや様々なアクティビティを通じて魅力的に感じた「どデカい経験」をご紹介したいと思います。もし今後CESやラスベガスに行かれるよという方にとって、なにかのお役に立てば幸いです。

会場も、企業の気合いも、規格外。

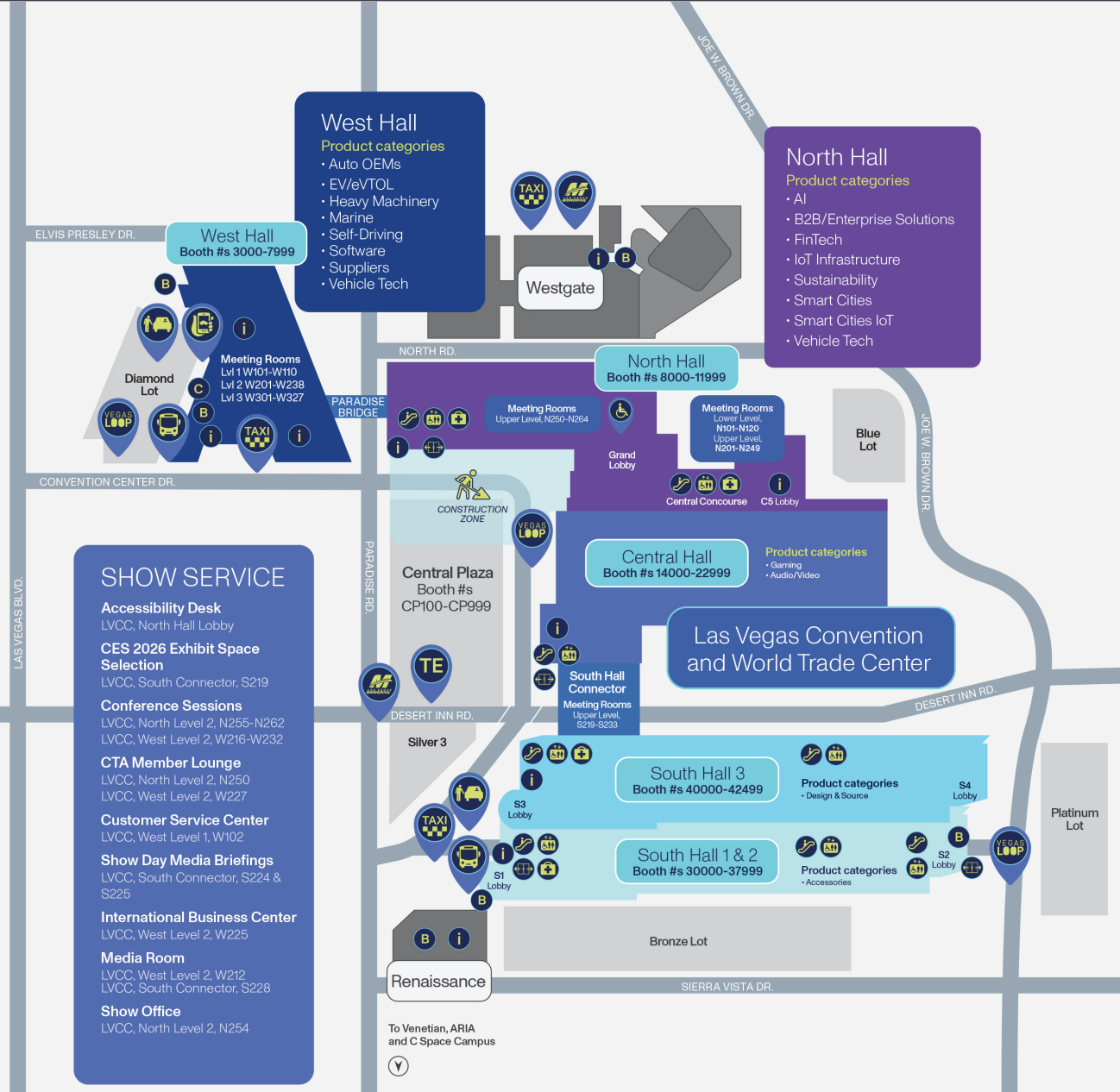

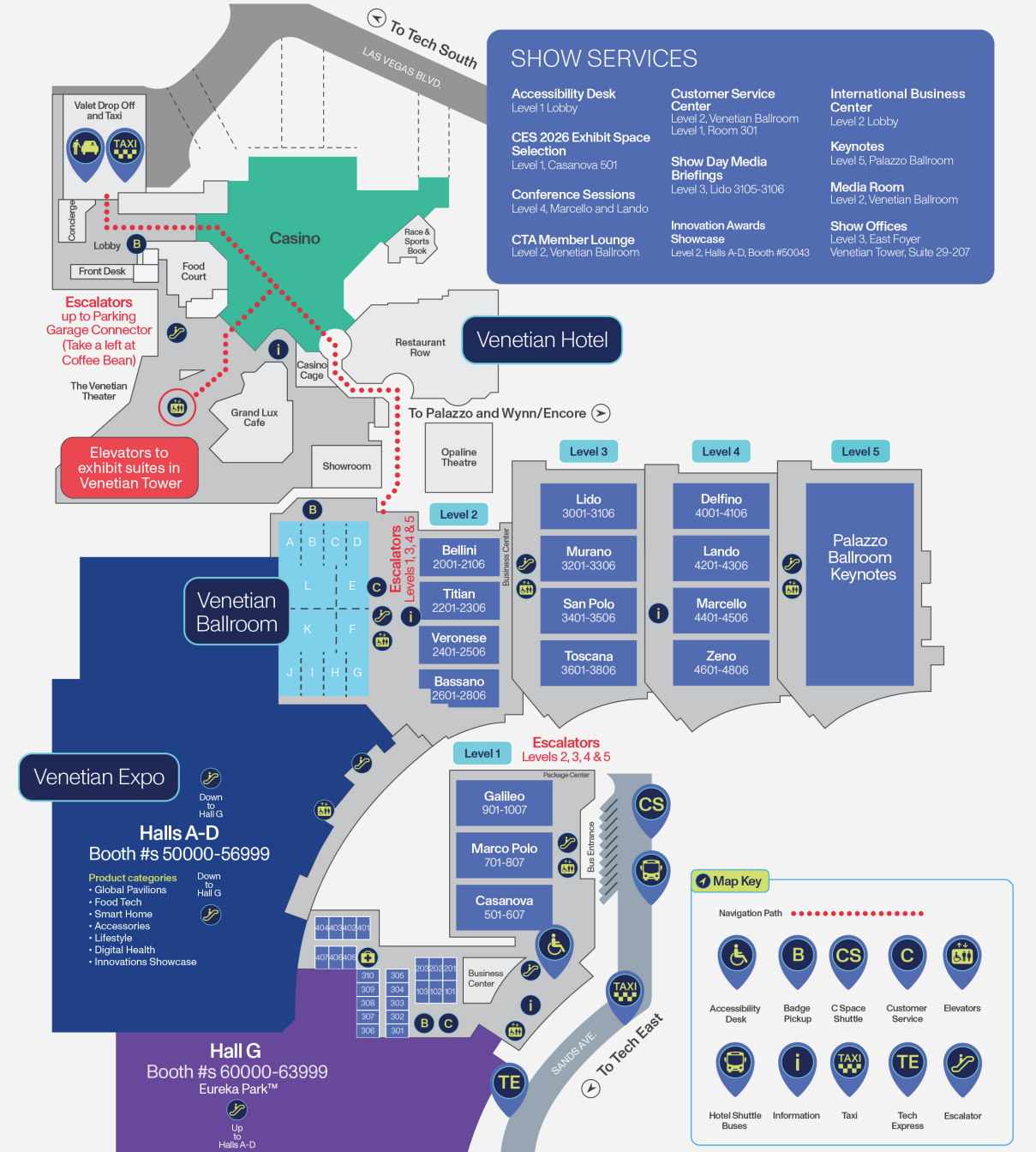

まずはCESでの気づきから。今年のCESの展示の内容については、このあと後輩の魚永さんからもレポートがありますので、ぼくからは触りの部分で気づいたことをお話します。CESへ行って最初になによりも驚いたのは会場の大きさ、というよりも範囲の広さです。CESの会場は、大きくLVCC Campus、Venetian Campus、C Hall Campusという3つに分けられていて、さらにそれぞれのキャンパスの展示も複数の建物に分散しています。もともと下調べをしていた時にも“東京ドーム5個分の展示面積”という情報を目にして、「それくらいなら、頑張れば2日で回りきれるかも」と甘い目論見を立てていたのですが、とんでもない。3つのキャンパスはそれぞれ離れたところに位置しており、また各キャンパスの展示も信じられないほどの密度で行われているため、一人で期間中に全会場を見切るのは、正直困難です。CESの視察はチーム戦。可能であれば5人以上で、それぞれが異なる会場を見に行って情報をシェアすることをオススメします。実際、ぼくらも4人の視察メンバーで手分けして展示を見ていきましたが、それでもすべてを見きることはできませんでした。恐るべし、CESの展示ボリューム…。

▲ モビリティやゲーム、家電メーカーの大型ブースなどが展示されているLVCC Campus。4つのホールから構成されていて、ここを見るだけでも一日がかり。

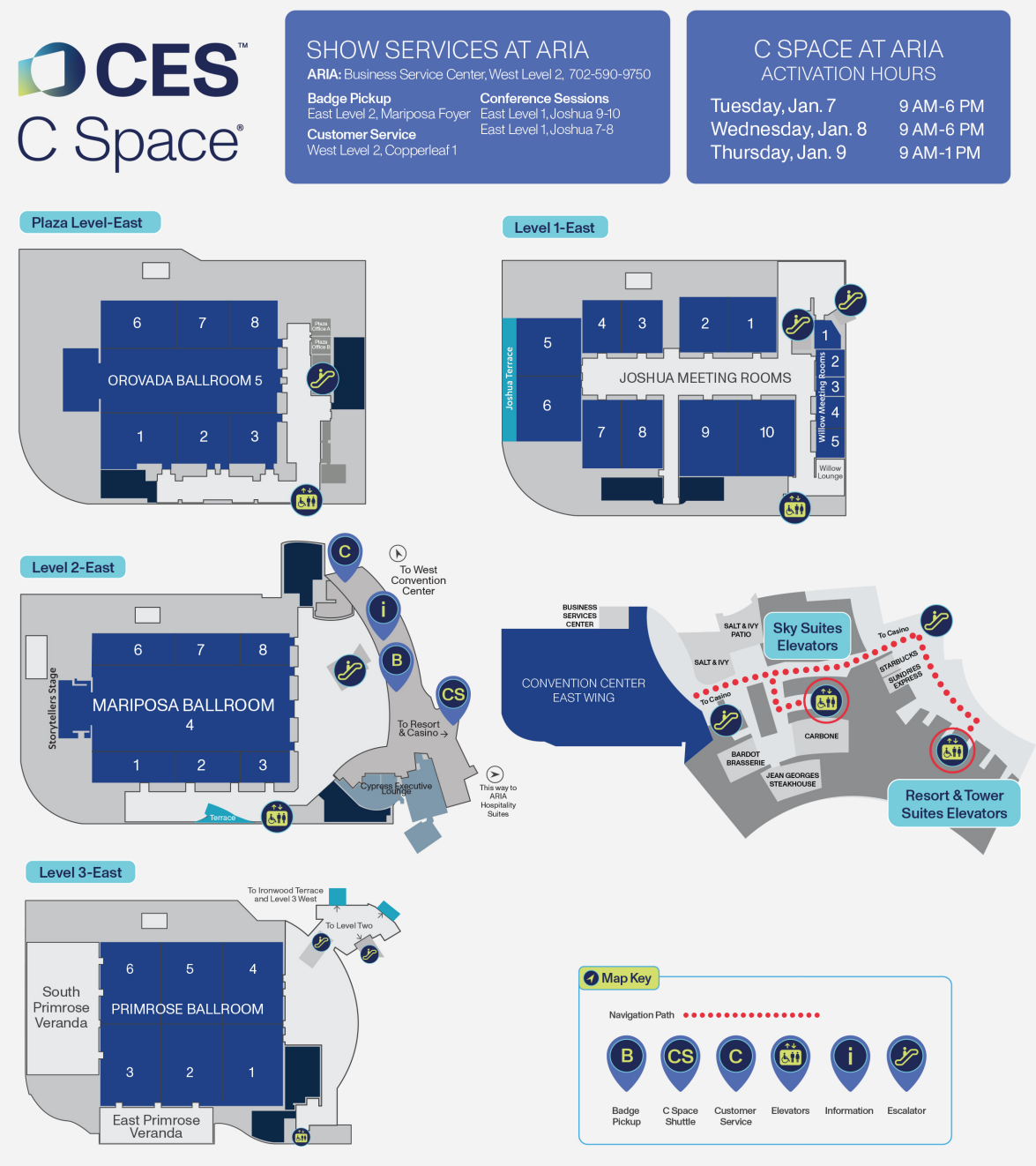

▲ スタートアップや大企業の新規事業、Innovation Awardの展示などが行われているVenetian Campus。ラスベガスの名所、Sphere(スフィア)もすぐそばでラスベガス市街地の中心に位置している。

▲ 広告、メディア、エンタメ領域の展示やセッションを中心に展開されている、C Space Campus。今回、我々はスケジュールの都合で未訪問

▲ 全体の展示の中でも、そのスケール感で一際目を引いていたSamsungの展示ブース。

展示内容についても、企業の気合いの入れ方が規格外です。特に韓国企業・中国企業の勢いはすさまじく、世界のエレクトロニクス産業の中心はもはや韓国・中国であることを強く実感させられました。特にブースのつくりかたで目を引いていたのはSamsung、LG、TCL、Hisenseなどの企業。彼らの展示を見ると、もはや彼らの売り物は“家電”ではないということに気づかされます。彼らがこれまでつくってきた家電をAIによって統合させ、スマートホーム化したり、クルマや自転車などのモビリティを連携させたり、家とオフィスをコネクトしたり。そうしたあらゆるものが一括連携された“暮らしのスタイル”をデザインしているということが印象的でした。また各ブースで話を聞いてみても、こうした技術は未来に向けた提案ではなく、既に実際に世界中で導入済みとのこと。日本に暮らしているとAIは実装前夜といった感覚ですが、世界では既に“AIスタンダード”の暮らしがはじまっていることを強く感じさせられました。

加えて、特にSamsungやLGといった企業は、スタートアップ投資も積極的で、家電まわりの展示のみならず、様々な新規事業の展示も行っていました。たとえばSamsungであれば、画像認識の技術を活かしてtoB店舗向けの顧客分析システムを提供したり、LGであればテレビを観ている視聴者のメンタルヘルスケアを行うシステムを開発するなど、自社の強みとする領域を外へ外へと広げているのも特徴的でした。Samsungに至っては20近い新規事業を展示しており、今後はAIを軸として、日常生活から仕事まであらゆる生活接点をカバーするコングロマリットへの転換を強く印象づけられました。

CESの展示はとにかくボリュームがすさまじく、“点”で様々な展示を見ていっても情報量の多さに混乱させられてしまいます。CESの一つの見方として、数ある展示の中からこの企業の動向を追いかけるぞという指針を決め、その企業の多面的な展開を追いかける“線”の見方もオススメかもしれません。

▲ SamsungやLGは家電の展示のみならず、新規事業の展示も多数。特にSamsungは20近い新規事業が展示されていました。

スフィアの衝撃。

また今回の旅で、スケールが大きかった体験といえば、噂の”Sphere(スフィア)”の話も欠かせません。Sphereはラスベガスの市街地の中心に位置するランドマークで、東京でいうところのスカイツリーや東京タワーと東京ドームを足したような位置づけのものでしょうか。(もっと全然スゴいんですが)。外観は完全な球体で、その表面の球体がモニターになっており、映像が朝から晩まで常に投影されています。Sphere用にオーダーメイドでの映像制作が必要になると思うのですが、「この長尺の映像つくるの大変だろうなぁ…」とついつい制作サイドの目線でSphereを眺めてしまいました。様々な企業がSphereに映像を流して自社の宣伝を行っているようです。

▲ 毎秒変化し続けるSphereの外観映像

▲ 様々な企業がプロモーションに活用

▲ デルタ航空の社長のKeynoteスピーチでは勤続年数が長い社員や優秀な社員も表彰。屋外に見える背景の映像はすべてSphereの内壁に投影された映像。

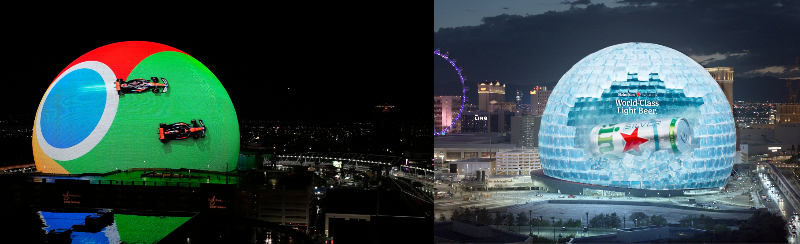

このSphereはCESでも活用されており、今回我々dof一行は、CESの特別プログラムとして行われたデルタ航空の100周年記念イベントを観に行ってきました。イベントは、100周年を記念した社長のKeynoteスピーチからスタート。Sphereの内壁に映像を投影しながらのスピーチはそれだけで迫力があるのですが、スピーチの流れで勤続年数が長い社員を表彰するなどの中々エモーショナルな一幕も。加えて、NFLのスタープレイヤーやUberなど他企業の経営者も続々登壇し、イベントの最後にはレニー・クラヴィッツのライブも観られるなどコンテンツ盛りだくさんの会となっていました。日本の企業が周年イベントにここまで力を入れることはあまりないように思います。まともにやると企業の我田引水に終わりかねないイベントを、Sphereという場の力を借りて、真剣にやりきるというスタンスによってコンテンツとして昇華しているのが見事でした。

▲ 人気アメフト選手などのセレブリティも続々登場

加えて、別日にはSphereで行われたラスベガスで人気のナイトイベント“Afterlife”にも参加してきました。DJが流す音楽にあわせてSphere内部の映像が変化する様は圧巻で、とてつもないスケールと没入感を感じるイベントとなっていました。

ラスベガスは皆さんご存じの通り、ギャンブルの街。言い換えれば“人の欲”を具現化した街ともいえるかもしれません。Sphereはそんなラスベガスの街が根源的に持っている“刺激”や“興奮”といった人の欲を刺激することに特化した装置であるように感じました。まさにラスベガスらしいランドマークで、日本では感じることのできない、非日常の大きなスケールを感じることが出来ました。CESに参加される機会があれば、Sphereは確実に外せない場所だと思います!

欲の鏡としてのCES。そして、ラスベガス。

今回の視察ツアーを経て、Sphereのみならず、CESというイベントも人の消費や購買といった“欲”に忠実に向き合っているという点で、実に欲望渦巻く街ラスベガスらしいイベントだと感じました。CESで展示されていたサービスやプロダクトは、時代の欲の写し鏡だと言えるのではないでしょうか。ニーズなきサービスやプロダクトは存在しません。「もっと便利に暮らしたい」「もっと楽したい」「もっと新しいモノが欲しい」。そうした様々な欲を満たすために、AIをはじめとするテクノロジーの進化があり、各社が最新技術を詰め込んだ独自性の高い製品をつくりあげています。そして、その集積としてのCESという特大スケールのイベントは、人の欲がいかに大きなモノであるかを象徴しているように感じました。いちばん大きいのは、人の欲。そんなことを感じた視察ツアーでした。

dofでは毎年CES視察ツアーを行っていますが、これまでずっと行きたいと思っていたCESに参加できてとても良い経験になりました。dofに転職できて良かったなと感じた瞬間の一つとなりました。

今回の旅では、CESやラスベガスだけでなく、様々なネイチャーアクティビティの体験も行いました。CESについてはこの後の魚永さんが、ネイチャーアクティビティについてはインターンの井上さんが、それぞれレポートをまとめてくだっていますので、そちらもあわせてご覧ください。

事業会社で「意思」を。

そのすべてを“つなぐ”dofでの挑戦。

事業会社で「意思」を。

そのすべてを“つなぐ”dofでの挑戦。

「ここでなら、新しい経験とチャレンジができる」

入社動機は「不思議な会社=dof」への好奇心だった。

入社後、数多くのプロジェクト…

「ここでなら、新しい経験とチャレンジができる」

入社動機は「不思議な会社=dof」への好奇心だった。

入社後、数多くのプロジェクト…

check this talk

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

check this talk

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

check this talk

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

check this talk