dof エンタメ最前線視察

Los Angeles Report【前編】

最先端テクノロジーとエンタメの歴史

dof エンタメ最前線視察 Los Angeles Report【前編】最先端テクノロジーとエンタメの歴史

「文化と価値の創造」をミッションとして掲げるdofでは、定期的に社員が世界の「文化と価値」を体験する社員視察“dof trip”を行っています。今回dofメンバーが訪れたのはエンターテインメントの本場「ロサンゼルス」。世界最先端のテクノロジーと多様なカルチャーが混ざり合うこの街は、どんな刺激と学びを与えてくれるのか?

様々な文化と価値を体験する中でdofメンバーが発見したエンタメ体験を、“dof trip Los Angeles Report”と題してみなさまにお届けします。

「文化と価値の創造」をミッションとして掲げるdofでは、定期的に社員が世界の「文化と価値」を体験する社員視察“dof trip”を行っています。今回dofメンバーが訪れたのはエンターテインメントの本場「ロサンゼルス」。世界最先端のテクノロジーと多様なカルチャーが混ざり合うこの街は、どんな刺激と学びを与えてくれるのか?

様々な文化と価値を体験する中でdofメンバーが発見したエンタメ体験を、“dof trip Los Angeles Report”と題してみなさまにお届けします。

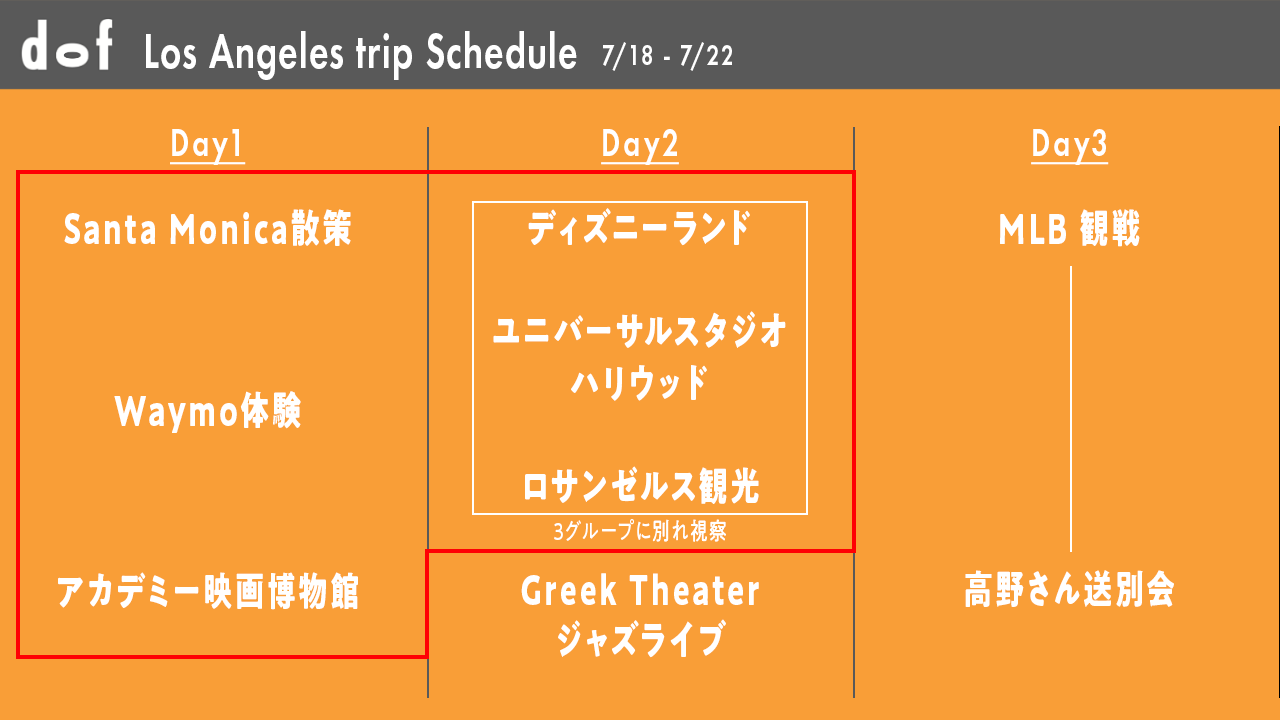

▲ Los Angels視察ツアーの旅程表。前編でご紹介するのは赤枠の日程部分。

DAY1.自動運転体験

Waymoタクシーで感じた

「人間を超える」運転体験

ー魚永

まず、Waymoに乗ってみて、「未来がすでにここにある」という衝撃がありましたね。特に、車間距離の保ち方や、交差点での一時停止の精度に驚かされました。他の車との協調も非常にスムーズで、まるで他のWaymoとテレパシーでやり取りしているかのような動き方をしていたのが印象的でした。

人間が運転する車でよくある急ブレーキや唐突な加速もなく、まったくストレスがない。むしろ「滑らかな移動空間」としての車、という感覚がありました。宇佐見さんの人間らしい運転が直前にあったので(笑)、余計に快適さが際立っていました。

ー野崎

予約は僕がアプリでしました。リージョンを「Japan」に設定していたからか、車内では日本のヒットチャートが自然に流れてきたんです。リクエストしてないのに、乗車者情報から好みに合う体験をデザインしてくれるのは、本当にすごいと思いました。UXがここまで進化してるとは。

あと、人間が運転することに慣れていたからこそ、Waymoに乗って「人間の嫌なところ」がすべて排除されたことに気づきました。運転手の癖、話しかけられるプレッシャー、匂い、車線変更の雑さ。それらがすべてなくなって、静かで快適でした。

ー内山田

旅行先では特に、現地のタクシーに乗るのって不安なんですよね。言葉、道順、チップの文化とか。でもWaymoなら、誰が乗っても全く同じ、安全で快適な体験が得られる。これは、移動という体験が「設計」される未来を実感する瞬間でした。

ー野崎

この体験って、実は「タクシー」だけの話じゃないと思ったんです。いずれ自家用車もこうなって、共有する社会が主流になるだろうなと。テスラが目指しているように、toCとtoBが接続し、移動そのものがサービスになる未来が見えました。「これは高いだろうな」と思っても、複数人でシェアできる設計ができれば、投資や資産活用の対象にもなり得る。まさに社会全体の景色が変わっていくのを予感できました。

ー高野

実際、WaymoはUberより料金が高かった。でも、それでも選ばれる。普通に考えると、人が運転してる方が高そうじゃないですか?でも今は違う。人が関わる方がネガティブ要素が多くて、逆に「人がいない」ことに価値を感じる時代になってきているんだと痛感しました。

たまたまその場にいたロス在住の友人が「今Waymo人気で、同じ距離でも料金高いんですよ」って言ってて、なるほどなと思いました。技術の進化が、感情的な安全や安心だけでなく、価格の常識すらもディスラプトしていく。その最前線に触れた気がします。

DAY1.アカデミー映画博物館

ハリウッドの歴史に触れる体験

ー宇佐見

アカデミー映画博物館も、非常に学びの多い場所でした。特に印象的だったのは、ハリウッドがなぜ西海岸に発展していったのかという歴史の展示です。晴天率が高くて撮影に適していたことや、東海岸の特許・技術支配を避けるために映画人たちが西へと移ってきたという背景。これが「映画都市・ロサンゼルス」を形づくった起点だったんですよね。

土地の安さとかも含めて、撮影所がどんどん集まり、その中でスターシステムやスタジオ制が築かれていく。町全体が映画産業を中心に好循環を起こして発展してきたというのが、すごく腑に落ちた。ロサンゼルスの都市設計って、ホントに映画のためにあるんだなって実感しました。

ー高野

現在はバンクーバーなど他都市への制作移転も進んでいて、為替や関税の影響でハリウッドの撮影コストが重くなっている現実もあります。黄金時代からの変化を感じながらも、それでもブランドとしての「ハリウッド」が持つ重みは衰えていない。その文化資産の大きさに改めて敬意を感じました。

DAY2.ディズニーランド

物語の共有が社会を変える

ー石井

ハリウッドの都市構造を見た後にディズニーランドに足を運んでみると、「物語が持つ力」をより深く感じました。当時のアメリカは、移動によって分断され、社会階層が強く隔てられていたと聞いています。そんな中で、共通の世界観を提示することで、人々が「仲間になる」場を作ろうとしていた。その意思を、ランド全体から感じました。

実際、東京ディズニーランドとロサンゼルスのディズニーランドは驚くほど内容が似ていて、「こんなにも中身が一緒なのか」と驚きました。それでも、だからこそ「どこにいても同じ世界観を体験できる」ことの重要性を感じたんです。場所や文化が違っても、共有できる感覚がある。そういった意味では、まさに分断を越える創造的体験だと思いました。

ー石井

この話をして思い出したのが、日本のエンタメ史における宝塚歌劇団や東宝の創始者である小林一三さんの存在です。彼は「健全な娯楽を大衆に」と掲げ、芝居や映画産業を通じて、すべての人が同じ作品を観て泣いたり笑ったりする場を提供しようとした。階級や境遇を越えて共感できるものを届けることこそが、エンタメの持つ社会的意義だと思います。

ー工藤

エレクトリカルパレードでも、黒人の方もいればスペイン語を喋る方もいて、多様な人種がつながっている感覚がありました。

ー石井

特に印象に残っているのは、黒人の家族がプリンセス・ティアナの衣装を着てパークを歩いていたことです。その子にとってティアナは間違いなくヒーロー。ディズニーが長年続けてきた「白人中心の物語」だけではなく、こうしてローカライズされたアイコンがちゃんと存在するというのは、エンタメの未来としてもすごく大事な視点だと思いました。

だからこそ、ディズニーの世界観が世界中で一貫していて、かつそこに多様性や包摂が組み込まれているというのは、本当に大きな「社会的デザイン」だと感じました。

DAY2.ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド

想像を超えるアトラクション体験

ー山口

個人的に、アトラクションで一番テンションが上がったのが「ジュラシック・ワールド」のアトラクションです。水がかかるタイプのライドなのですが、その水圧がとんでもない。顔に当たると「痛い」と感じるほどです(笑)。ガイドさんに伺うと、日本だと防災法で難しい水の量や炎を扱えるとのことで、流石アメリカと思うほどのスケール感でした。

サイレンの音、水の勢い、恐竜の動き、どれもが観客の想像を完全に上回る演出で、「観る」ではなく「体験する」ことを前提に作られていると実感しました。何より「人を楽しませるためには何だってやる」というハリウッドの哲学を、このアトラクションから強く感じました。

また、余談ですが今「ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド」で最も並ぶ人気なアトラクションは、マリオカートのアトラクションだそうです。日本の誇るIPが、世界でも大人気なテーマパークで一番人気というのは、日本人として少しうれしい部分もありますね。

ー山口

スタジオツアーなどの体験も通じて、ユニバーサル・スタジオがただの「テーマパーク」ではないことを実感しました。実際に訪れてみて、それは大きな誤解だったと気づかされました。あの場所はまさに「都市まるごとの舞台装置」なのです。

驚いたのは、「ユニバーサル市」という単位で、その土地自体の権利や警察・消防署などのインフラを含めてユニバーサルが所有・管理しているということ。映画を撮るために作られた都市そのものであり、住民は一人もいないのに、街として成立しているんです。スタジオの敷地内にはニューヨークやフランスなどの街並みを模した「ハリボテ」が存在し、それぞれの撮影ニーズに応じて変化する仕組みが整っている。しかもそれらの建物は見た目の精度が非常に高く、遠くから見ると本物にしか見えない。映画の中で「ここ見たことある!」と思える場所がたくさんありました。

ー山口

さらに驚いたのは、ユニバーサルが自社だけでなく、ディズニーやワーナーといった他社にもスタジオを貸し出していることです。ライバルというよりも「映画をつくる仲間」という感覚が根底にあって、みんながリソースを分け合いながら良い作品を生み出そうとする意志を感じました。

例えばスパイダーマンやマーベル作品など、他社IPのロケ地がユニバーサル内にあるケースもあり、ブランドの垣根を越えて街全体がクリエイティブの場として機能している。これは本当に、映画文化が街と共生していることの証拠だと感じました。

全体として、「映画をつくるために都市が存在する」というロサンゼルスならではの視点を体験できた貴重な場所でした。

さいごに。エンタメ都市のもう一つの顔

スキッドロウとアーティスト・ディストリクト

▲ 写真はイメージです

ー川名

個人的に印象に残っているのが、スキッドロウとアーティスト・ディストリクトを訪れた体験です。ロサンゼルスのダウンタウンには、巨大なホームレスコミュニティが存在していて、テントがずらりと並び、独特な空気が流れていました。薬物や貧困の問題が可視化された空間であり、アメリカの“格差”がストレートに現れている場所でもあります。

一方で、すぐ隣のエリアには、倉庫をリノベーションしてクリエイターたちが暮らすアーティスト・ディストリクトが広がっていて、ギャラリーやカフェ、壁画アートなどが点在している。社会的に押し込められた人々と、創造性で価値を築く人々が、まさに“隣り合っている”場所なんです。

今回の視察はエンタメの最前線を巡るものでしたが、この2つのエリアを通じて、「都市の華やかさの裏にある現実」や、「同じ空間に存在する分断と可能性」についても、ほんの少し触れることができました。深く語るには大きなテーマですが、ロサンゼルスという街の“地層”を感じ取る一助にはなった気がします。

ここまでで、移動(Waymo)、都市(ユニバーサル)、物語(ディズニー)、エンタメの「体験設計」があらゆるレイヤーで進化していることが明らかになった。

【後編】では、ロサンゼルスという都市の空気そのもの、そして街中で感じた文化の多様性とエンタメの融合を、屋外ジャズ、MLB観戦、送別BBQなどを通じて掘り下げていく。

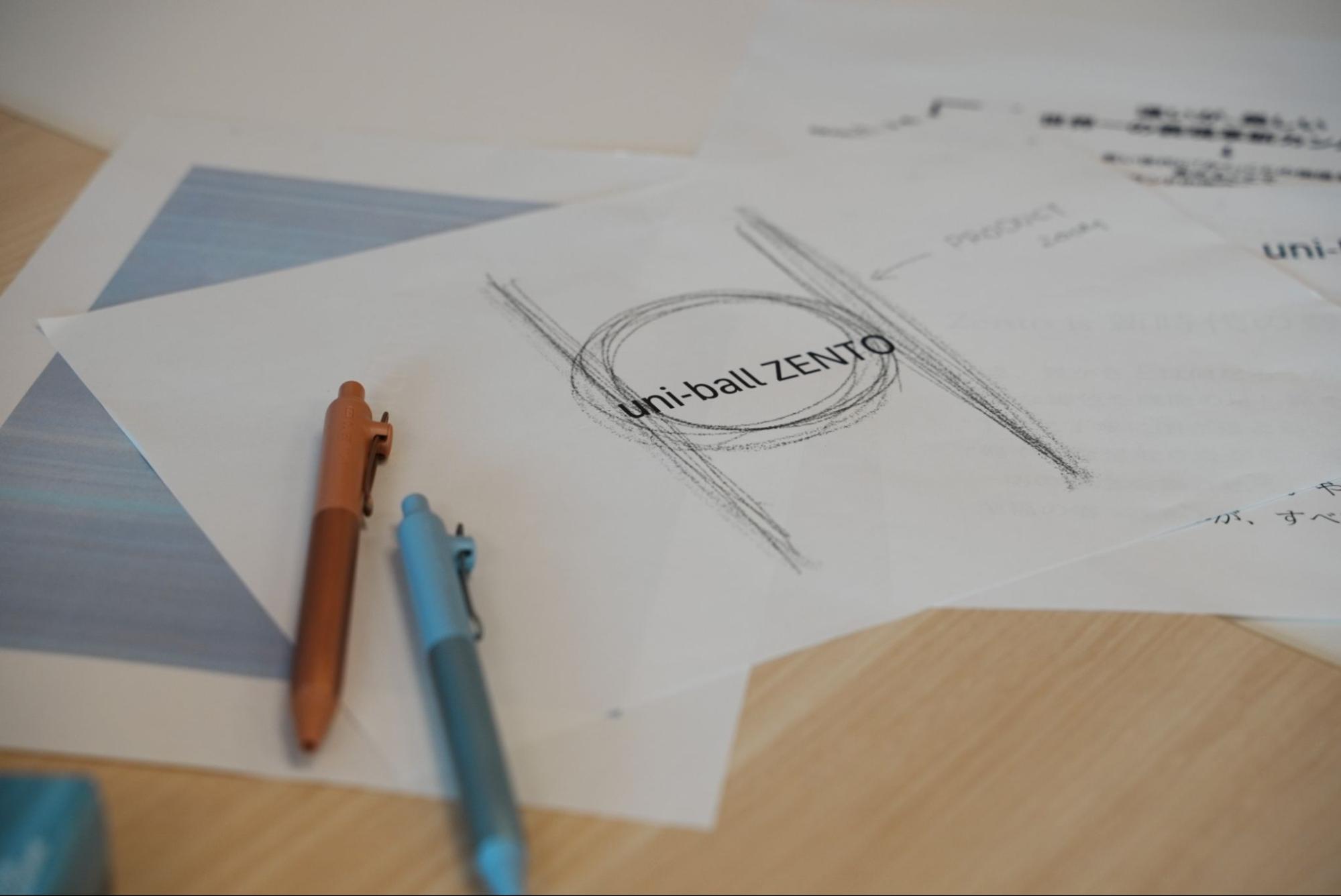

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

uniとdofが描く、“書く”ことの再定義

check this talk

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

三菱鉛筆とdofが挑んだ、

ZENTO開発の舞台裏。

check this talk

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

実践するために。

dofへの転職の決意と実態。

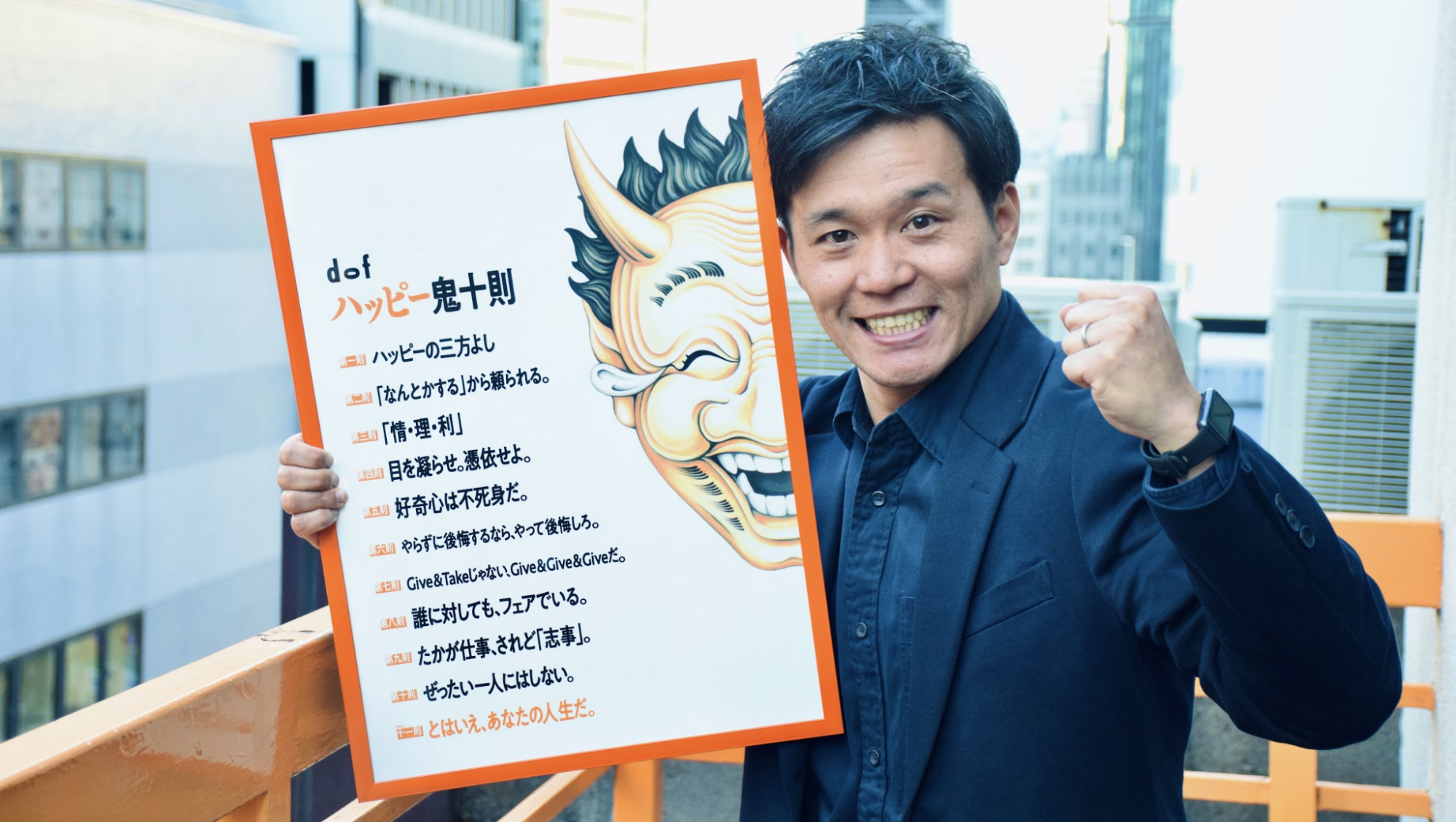

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

2022年にdofへ入社した石井岳。長年憧れ、晴れて入社した電通を退職し、dofにジョインした理由は齋藤太郎のこの言葉だった。転職時の決意、dof特有の文…

check this talk

Los Angeles Report【後編】

ロサンゼルスという街が生み出す独自体験

Los Angeles Report【後編】

ロサンゼルスという街が生み出す独自体験

check this talk